長崎の正月に欠かせない食材としてはブリと鯨があります。

年の暮れになると長崎の築町市場に出向き、いつも鯨のさえずりをブロックで少しだけ購入し、酒肴としています。

さえずりとは、鯨の舌になりますが、常日頃一度でいいから生のままのさえずりを買って、自ら茹でてみたいという願望をもっていました。

願いはかなうものです。 今回奇跡的にも生のさえずりを入手することに成功しました。

「生のさえずりとか買えないんですか?」となじみの鯨屋さんに尋ねたことがあります。

「買えないよ」と即答されました。 入手経路が複雑でどうこう・・・といった話だったと記憶しています。

今回の生さえずりは、自家製ポン酢や釣ってきた魚をくれる知人のおじさんに頂戴したものになります。(売られていれば買うのに)

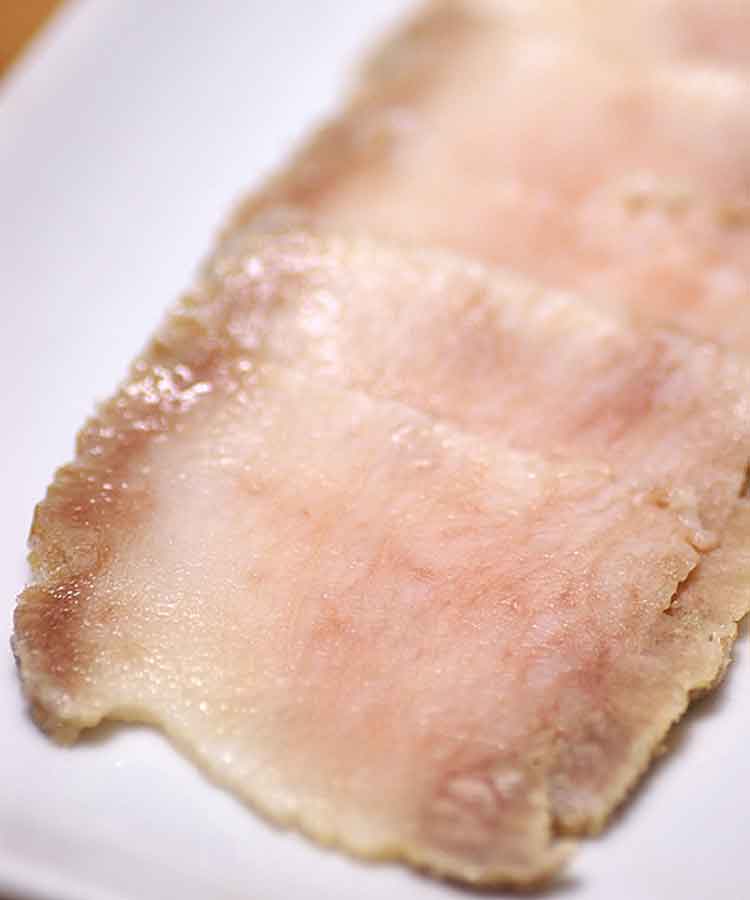

はじめて見る生のサエズリはブルンブルンしていて、まるでしまりのない寒天のようでした。

さえずりを湯玉のたつ鍋の中に入れて芯まで火が通るまで茹でます。

はじめのうちはアクがかなり浮いてくるのでこまめにすくいとります。 このアクとりが味のキメテになるそうです。

何しろ初の試みなので、芯まで火が通ったかどうかの確認は、さえずりを真っ二つに切って確認しました。

茹であがったさえずりを、氷水に浸します。 実はこの氷水は塩水になっており、冷やしつつ、サエズリに塩味をつける役目を担っています。

あらかじめ海水よりもちょっと濃い目の塩氷水をこしらえておき、茹でたさえずりを漬け込みます。

海水の塩分濃度はたしか3.5%だったと思うので、今回塩分4%の塩水にしてみました。

塩氷水に漬け込む時間は3、4時間とのことだったので3時間漬け込みました。

さえずりを引き上げ、よく水気をきってから冷凍保存しておきます。

食べる際は半分程度解凍された頃に薄く切り分けて、ポン酢でいただきます。 塩加減もちょうどよく、おいしく酒が飲めました。

※さえずりの茹で方は、オイにさえずりをくれた本人に聞いたものです。

ひとつ気になったことは、さえずりって生の状態だと舌の表面(でいいのか)が赤いんです。 お湯につけると見慣れた白さに変わります。

09/1/12